La decisione del Parlamento europeo di eliminare gradualmente le auto a combustione interna a partire dal 2035 lo ha stabilito: il futuro dell’industria automobilistica sarà elettrico. Tuttavia, poiché un sistema di batterie ha una durata media di soli dieci anni, la montagna di batterie esauste sta crescendo e con essa il problema dello smaltimento e del riciclaggio dei componenti elettrici.

Un fattore decisivo per poter competere sul mercato è la disponibilità e il costo delle materie prime necessarie per le batterie e i motori elettrici. È quindi ancora più importante non limitarsi a distruggere le batterie esauste che contengono ancora materie prime preziose, come si è fatto finora. Tuttavia, il prerequisito fondamentale per poter riutilizzare i componenti di una batteria è che questi possano essere smontati in base al tipo.

Dalla fine del 2019 dodici partner di ricerca stanno lavorando proprio a questo aspetto. Il progetto «DeMoBat» (Dismantling of Batteries and E-Motors), coordinato dalla Fraunhofer IPA, è dedicato allo sviluppo di nuovi concetti e tecnologie per gestire e processare i componenti elettrici in modo tale da produrre il minor numero possibile di rifiuti e perdere poche materie prime utilizzate.

Progettazione di batterie facili da smontare

Un aspetto importante per lo smontaggio industriale è un design appropriato delle batterie, in modo che possano essere riparate o smontate manualmente o tramite robot. Una difficoltà in questo senso è rappresentata dai numerosi modelli di batterie delle varie marche e modelli di auto, il cui design attuale non consente facilmente il riciclaggio o l’implementazione di strategie alternative che ne permetta la gestione. Uno dei risultati del progetto è una raccomandazione pratica per un design compatibile con il riciclaggio. È stato inoltre costruito un prototipo di batteria facile da smontare e sono stati condotti studi approfonditi.

Capacità e gestione delle batterie

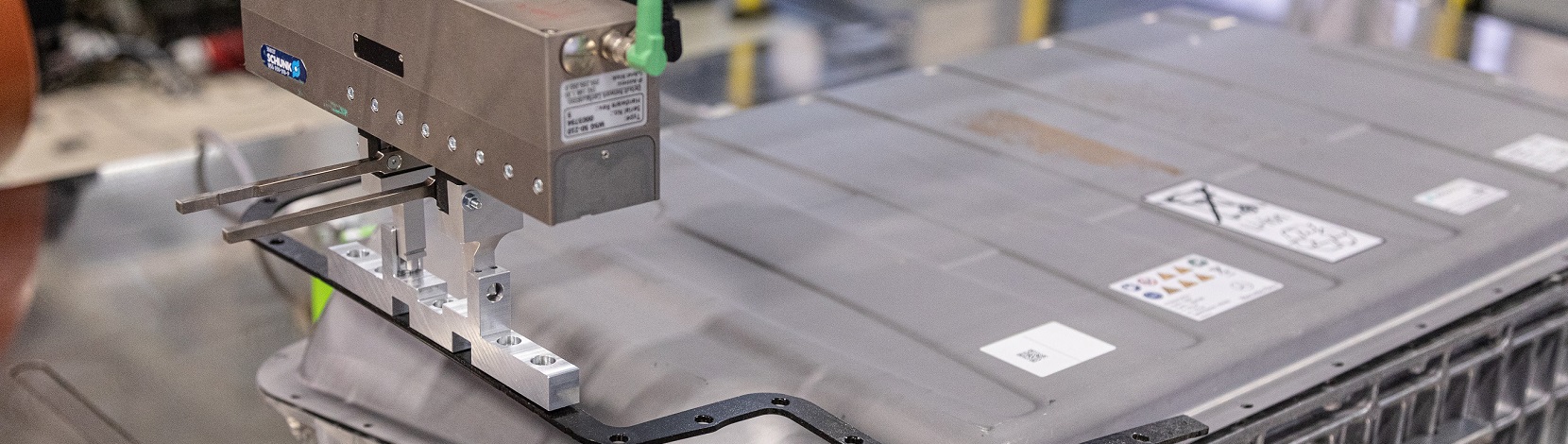

All’inizio, le batterie devono essere testate per verificare la capacità residua e i segni dell’età. In questa fase possono essere incluse anche le analisi della temperatura. Seguono poi i test di manipolazione, ossia la possibilità di aprire le batterie e di rimuovere i componenti. A questo scopo, nell’ambito del progetto di ricerca «DeMoBat», è stato creato un apposito robot dimostrativo . Inoltre, sono stati sviluppati gli strumenti necessari che possono, ad esempio, afferrare gli oggetti e allentare viti o connessioni. Ciò richiede anche una sosfisticata elaborazione delle immagini, che deve essere in grado di riconoscere un gran numero di viti, cavi e così via.

Nel corso del progetto sono state concepite e testate 25 tecnologie, 8 delle quali sono state completamente costruite come strumenti robotici dimostrativi e di prova che potrebbero essere utilizzate per il funzionamento ininterrotto degli impianti. Inoltre, è stato sviluppato un sistema di disassemblaggio flessibile in grado di mappare il disassemblaggio non distruttivo fino al livello delle cellule. La sicurezza rappresenta un fattore importante del sistema di disassemblaggio flessibile, in cui la temperatura viene utilizzata come possibile indicatore di una reazione a catena nel caso in cui una batteria prenda fuoco.

Riutilizzo di materie prime chimiche attraverso un getto d’acqua ad alta pressione

I partner hanno anche puntato a creare un efficiente ciclo a valore aggiunto, inizialmente separando e riciclando meccanicamente i componenti contenuti nel pacco batteria. Il riciclaggio basato sull’utilizzo del getto d’acqua ad alta pressione è una forma innovativa di recupero diretto della cosiddetta «massa nera». Oltre all’apertura e alla separazione semi-automatica dei componenti delle celle, viene infatti utilizzato un getto d’acqua ad alta pressione per rimuovere il rivestimento degli elettrodi dalle lamine portanti. In questo modo è possibile ottenere riciclati con una bassa impronta di CO2, riducendo in modo significativo le emissioni di gas serra legate alla produzione quando la miscela è elevata.